жң¬ж–Үд»ҘвҖңеү§жң¬еҲӣдҪңдёҺж•…дәӢз»“жһ„зҡ„ж·ұеәҰи§ЈжһҗдёҺе®һи·өжҺўзҙўвҖқдёәж ёеҝғпјҢйҖҡиҝҮзі»з»ҹеҢ–зҡ„и®Іиҝ°пјҢеӢҫеӢ’еҮәд»ҺзҗҶи®әеҲ°е®һи·өзҡ„дёҖж•ҙеҘ—еҲӣдҪңи·Ҝеҫ„гҖӮж–Үз« йҰ–е…ҲжҰӮжӢ¬еү§жң¬еҲӣдҪңеңЁзҺ°д»ЈеҸҷдәӢдёӯзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢ并ејәи°ғж•…дәӢз»“жһ„еҜ№и§Ӯдј—жғ…з»Әеј•еҜјгҖҒи§’иүІжҲҗй•ҝй“әи®ҫд»ҘеҸҠдё»йўҳе‘ҲзҺ°зҡ„ж·ұиҝңдҪңз”ЁгҖӮйҡҸеҗҺзҡ„жӯЈж–Үд»ҘеӣӣдёӘж–№еҗ‘еұ•ејҖпјҢж¶өзӣ–ж•…дәӢз»“жһ„зҡ„еҹәзЎҖйҖ»иҫ‘гҖҒдәәзү©еј§е…үзҡ„е»әжһ„зӯ–з•ҘгҖҒжғ…иҠӮжҺЁиҝӣзҡ„иҠӮеҘҸдёҺеј еҠӣи®ҫи®ЎпјҢд»ҘеҸҠд»ҺзҗҶи®әеҲ°е®һи·өзҡ„з»јеҗҲж–№жі•и®әгҖӮжҜҸдёҖйғЁеҲҶдёҚд»…з»“еҗҲеҲӣдҪңз»ҸйӘҢиҝӣиЎҢеҲҶжһҗпјҢиҝҳд»Ҙе®һи·өи§’еәҰз»ҷеҮәеҸҜж“ҚдҪңзҡ„жҠҖе·§гҖӮжңҖеҗҺйҖҡиҝҮжҖ»з»“пјҢдёІиҒ”е…Ёж–Үи§ӮзӮ№пјҢеё®еҠ©еҲӣдҪңиҖ…еңЁе®һйҷ…еҶҷдҪңдёӯе»әз«ӢжӣҙеҠ жё…жҷ°гҖҒеҸҜжү§иЎҢзҡ„еҲӣдҪңжЎҶжһ¶пјҢдҪҝж–Үз« еҪўжҲҗзҗҶи®әдёҺе®һи·ө并йҮҚзҡ„зі»з»ҹеҢ–з»“жһ„пјҢеҠ©еҠӣиҜ»иҖ…еңЁеү§жң¬еҲӣдҪңзҡ„йҒ“и·ҜдёҠиө°еҫ—жӣҙеҠ жүҺе®һдёҺзҒөжҙ»гҖӮ

ж•…дәӢз»“жһ„зҡ„еә•еұӮйҖ»иҫ‘и§Јжһҗ

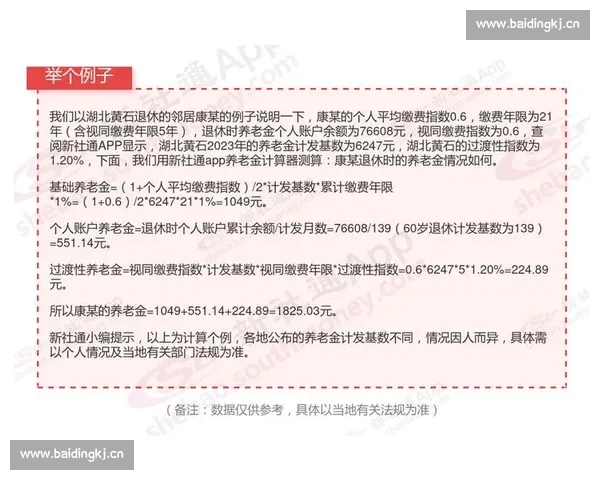

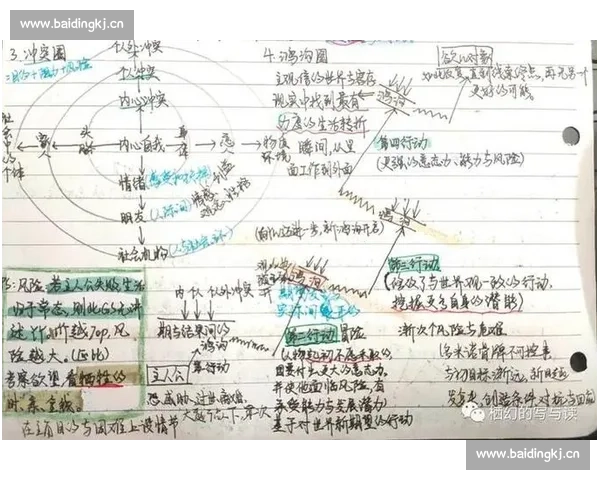

еү§жң¬зҡ„ж•…дәӢз»“жһ„жң¬иҙЁдёҠжҳҜеҸҷдәӢзҡ„йӘЁжһ¶пјҢе®ғеҶіе®ҡи§Ӯдј—еңЁдҪ•ж—¶иў«еҗёеј•гҖҒдҪ•ж—¶иў«жү“еҠЁгҖҒдҪ•ж—¶иҺ·еҫ—жҖқиҖғгҖӮдјҳз§Җзҡ„ж•…дәӢз»“жһ„дёҚд»…д»…жҳҜвҖңдёү幕ејҸвҖқжҲ–вҖңиӢұйӣ„д№Ӣж—…вҖқзҡ„жңәжў°жӢјжҺҘпјҢиҖҢжҳҜж·ұеҲ»зҗҶи§ЈеҶІзӘҒгҖҒж¬ІжңӣдёҺйҳ»зўҚд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢдҪҝж•…дәӢе…·жңүеҶ…еңЁеҝ…然жҖ§гҖӮеҲӣдҪңиҖ…йңҖиҰҒеңЁз»“жһ„еұӮйқўжүҫеҲ°ж•…дәӢзҡ„ж ёеҝғеҠЁеҠӣзӮ№гҖӮ

еңЁи§Јжһҗж•…дәӢз»“жһ„ж—¶пјҢеә”д»ҺдәӢ件зҡ„еӣ жһңй“ҫе…ҘжүӢгҖӮж•…дәӢдёӯзҡ„жҜҸдёҖдёӘжғ…иҠӮйғҪеә”еӣҙз»•дё»и§’зҡ„зӣ®ж Үеұ•ејҖпјҢ并且еңЁеӣ жһңе…ізі»дёҠдҝқжҢҒжөҒеҠЁжҖ§иҖҢйқһе ҶеҸ жҖ§гҖӮйҖҡиҝҮжҳҺзЎ®вҖңдёәд»Җд№ҲеҸ‘з”ҹвҖқгҖҒвҖңжҺҘдёӢжқҘдјҡжҖҺж ·вҖқпјҢеҸҜд»Ҙи®©еү§жғ…жӣҙе…·жҺЁиҝӣеҠӣпјҢдҪҝи§Ӯдј—еңЁдёҚзҹҘдёҚи§үдёӯиў«еҚ·е…ҘеҸҷдәӢзҡ„иҠӮеҘҸд№ӢдёӯгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеә•еұӮз»“жһ„иҝҳеҝ…йЎ»жүҝжӢ…дё»йўҳиЎЁиҫҫзҡ„дҪҝе‘ҪгҖӮж— и®әжҳҜжҲҸеү§еҶІзӘҒзҡ„и®ҫи®ЎпјҢиҝҳжҳҜжғ…иҠӮзҡ„еҸҳеҢ–пјҢйғҪеә”жңҖз»ҲеҜјеҗ‘ж•…дәӢжүҖжҺўи®Ёзҡ„ж ёеҝғе‘ҪйўҳгҖӮеҪ“дё»йўҳдёҺз»“жһ„зӣёдә’е‘јеә”пјҢеҸҷдәӢжүҚиғҪзңҹжӯЈеҒҡеҲ°вҖңеҪўејҸжңҚеҠЎеҶ…е®№вҖқпјҢ并еңЁжғ…ж„ҹдёҺжҖқиҖғдёҠеҪўжҲҗеҸҢйҮҚж•ҲжһңгҖӮ

52吾爱吃瓜网,52高清吃瓜网,52反差吃瓜,52吃瓜网дәәзү©еј§е…үзҡ„жһ„е»әзӯ–з•Ҙ

дёҖдёӘд»Өдәәйҡҫеҝҳзҡ„ж•…дәӢпјҢеҫҖеҫҖжәҗдәҺи§’иүІзҡ„жҲҗй•ҝдёҺеҸҳеҢ–гҖӮдәәзү©еј§е…үдёҚд»…д»ЈиЎЁи§’иүІд»ҺвҖңзҺ°зҠ¶вҖқеҲ°вҖңиҪ¬еҸҳвҖқзҡ„и·Ҝеҫ„пјҢжӣҙжҳҜи§Ӯдј—жғ…ж„ҹе…ұйёЈзҡ„иҗҪзӮ№гҖӮжһ„е»әдәәзү©еј§е…үзҡ„第дёҖжӯҘпјҢжҳҜжҳҺзЎ®и§’иүІзҡ„вҖңзјәйҷ·вҖқдёҺвҖңжёҙжңӣвҖқпјҢ并让дёӨиҖ…д№Ӣй—ҙдә§з”ҹеј еҠӣгҖӮ

жңүж•Ҳзҡ„дәәзү©еј§е…үеә”дёҺдё»зәҝжғ…иҠӮзҙ§еҜҶзӣёиҝһгҖӮи§’иүІеңЁж•…дәӢдёӯзҡ„жҜҸдёҖж¬ЎйҖүжӢ©пјҢйғҪдёҚд»…жҺЁеҠЁжғ…иҠӮиө°еҗ‘пјҢд№ҹжҺЁеҠЁе…¶еҶ…еҝғдё–з•Ңзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮдҫӢеҰӮпјҢдёҖдҪҚжҒҗжғ§жүҝжӢ…иҙЈд»»зҡ„и§’иүІпјҢеҝ…йЎ»еңЁе…ій”®ж—¶еҲ»йқўеҜ№жңҖиғҪиҖғйӘҢе…¶ејұзӮ№зҡ„жғ…еўғпјҢиҖҢиҝҷз§Қи®ҫи®Ўжң¬иә«е°ұжҳҜе…¶еј§е…үзҡ„ж ёеҝғгҖӮ

еңЁе®һи·өдёӯпјҢеҲӣдҪңиҖ…иҝҳйңҖиҰҒдёҚж–ӯйӘҢиҜҒи§’иүІзҡ„еҸҳеҢ–жҳҜеҗҰзңҹе®һеҸҜдҝЎгҖӮе…¶жҲҗй•ҝеҝ…йЎ»е»әз«ӢеңЁеү§жғ…жҸҗдҫӣзҡ„з»ҸйӘҢгҖҒжү“еҮ»дёҺеҗҜзӨәд№ӢдёҠпјҢиҖҢйқһзӘҒ然иҖҢз”ҹзҡ„иҪ¬жҠҳгҖӮе”ҜжңүеҰӮжӯӨпјҢи§’иүІеј§е…үжүҚиғҪеҪўжҲҗд»ҺеҶ…иҖҢеӨ–зҡ„иҮӘ然жөҒеҠЁпјҢи®©и§Ӯдј—еңЁи§’иүІзҡ„жҲҗй•ҝдёӯзңӢеҲ°иҮӘе·ұзҡ„еҪұеӯҗгҖӮ

жғ…иҠӮиҠӮеҘҸдёҺеҸҷдәӢеј еҠӣи®ҫи®Ў

иҠӮеҘҸжҳҜеү§жң¬еҸҷдәӢдёӯзҡ„йҡҗеҪўеҠӣйҮҸпјҢе®ғеҪұе“Қи§Ӯдј—зҡ„жҠ•е…ҘеәҰдёҺжғ…з»Әиө·дјҸгҖӮдјҳз§Җзҡ„иҠӮеҘҸи®ҫи®ЎдёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁвҖңеҝ«вҖқдёҺвҖңж…ўвҖқзҡ„дәӨжӣҝпјҢжӣҙдҪ“зҺ°еңЁеҶІзӘҒеҜҶеәҰгҖҒжғ…ж„ҹжіўеҠЁд»ҘеҸҠдҝЎжҒҜжҸӯйңІж–№ејҸзҡ„е®үжҺ’дёҠгҖӮеҲӣдҪңиҖ…йңҖиҰҒеғҸжҢҮжҢҘдёҖж ·и°ғжҺ§еҸҷдәӢзҡ„еҫӢеҠЁгҖӮ

еҸҷдәӢеј еҠӣзҡ„ж ёеҝғжқҘиҮӘвҖңжңӘи§Јзҡ„й—®йўҳвҖқгҖӮеҪ“и§Ӯдј—жёҙжңӣзҹҘйҒ“жҹҗ件дәӢзҡ„зӯ”жЎҲпјҢиҖҢж•…дәӢдёҚж–ӯжҸҗдҫӣзәҝзҙўеҚҙеҸҲдҝқжҢҒжӮ¬еҝөж—¶пјҢеј еҠӣдҫҝиҮӘ然еҪўжҲҗгҖӮеӣ жӯӨпјҢе…ій”®жғ…иҠӮзӮ№зҡ„е®үжҺ’гҖҒж¬ЎиҰҒдҝЎжҒҜзҡ„жҠ•ж”ҫгҖҒдјҸ笔дёҺеӣһ收д№Ӣй—ҙзҡ„иҠӮеҘҸпјҢйғҪзӣҙжҺҘе…ізі»ж•…дәӢзҡ„зҙ§еҮ‘зЁӢеәҰгҖӮ

еңЁе®һи·өдёӯпјҢиҠӮеҘҸж„ҹе°Өе…¶йңҖиҰҒйҖҡиҝҮвҖңеҲ еҮҸвҖқжқҘиҫҫжҲҗгҖӮиҝҮеӨҡзҡ„и§ЈйҮҠгҖҒйҮҚеӨҚзҡ„жғ…иҠӮжҲ–ж— ж„Ҹд№үзҡ„жҷҜиұЎйғҪеҸҜиғҪеүҠејұж•ҙдҪ“еј еҠӣгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҲӣдҪңиҖ…еә”дёҚж–ӯе®Ўи§ҶжҜҸдёҖеңәжҲҸжҳҜеҗҰжңҚеҠЎеү§жғ…жҺЁиҝӣдёҺдәәзү©еҸҳеҢ–пјҢд»ҺиҖҢи®©иҠӮеҘҸдҝқжҢҒзҙ§е®һиҖҢжңүе‘јеҗёж„ҹгҖӮ

зҗҶи®әеҲ°е®һи·өзҡ„еҲӣдҪңж–№жі•и®ә

е°ҶзҗҶи®әиҪ¬еҢ–дёәе®һйҷ…ж“ҚдҪңпјҢжҳҜеү§жң¬еҲӣдҪңжңҖе…·жҢ‘жҲҳзҡ„дёҖзҺҜгҖӮеҲӣдҪңиҖ…йңҖиҰҒеңЁзҗҶи§Јз»“жһ„гҖҒиҠӮеҘҸдёҺдәәзү©еј§е…үзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢе»әз«ӢеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„еҲӣдҪңжөҒзЁӢпјҢеҰӮж•…дәӢжў—жҰӮгҖҒдәәзү©е°Ҹдј гҖҒжғ…иҠӮжқҝеқ—еҢ–жӢҶеҲҶзӯүжӯҘйӘӨпјҢдҪҝж•ҙдёӘеҶҷдҪңиҝҮзЁӢжӣҙжңүж–№еҗ‘гҖӮ

е®һи·өж–№жі•жңҖжңүж•Ҳзҡ„еҪўејҸд№ӢдёҖжҳҜвҖңеңәжҷҜеҚЎзүҮжі•вҖқгҖӮйҖҡиҝҮе°ҶжҜҸдёӘеңәжҷҜеҶҷеңЁеҚЎзүҮдёҠпјҢеҲӣдҪңиҖ…еҸҜд»ҘиҮӘз”ұи°ғж•ҙе…¶йЎәеәҸгҖҒеҜ№жҜ”жғ…иҠӮеҜҶеәҰпјҢ并еҝ«йҖҹи§ӮеҜҹж•…дәӢз»“жһ„жҳҜеҗҰе№іиЎЎгҖӮиҝҷж ·зҡ„е·Ҙе…·дёҚд»…иғҪжҸҗеҚҮеҶҷдҪңж•ҲзҺҮпјҢд№ҹиғҪи®©еҸҷдәӢйҖ»иҫ‘жӣҙжё…жҷ°гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеҲӣдҪңиҖ…иҝҳеә”дҝқжҢҒвҖңеҠЁжҖҒиҝӯд»ЈвҖқзҡ„ж„ҸиҜҶгҖӮеү§жң¬еҶҷдҪңдёҚжҳҜдёҖж¬ЎжҖ§зҡ„иҫ“еҮәпјҢиҖҢжҳҜдёҚж–ӯжөӢиҜ•гҖҒжҺЁзҝ»гҖҒйҮҚз»„зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮеңЁжҜҸдёҖж¬Ўдҝ®и®ўдёӯиҒҡз„Ұз»“жһ„жҳҜеҗҰзҙ§еҮ‘гҖҒи§’иүІжҳҜеҗҰйІңжҙ»гҖҒдё»йўҳжҳҜеҗҰжӣҙжё…жҷ°пјҢиҝҷз§ҚеҸҚеӨҚйӣ•зҗўзҡ„иҝҮзЁӢжӯЈжҳҜеү§жң¬еҲӣдҪңзҡ„ж ёеҝғд»·еҖјгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

еү§жң¬еҲӣдҪңдёҺж•…дәӢз»“жһ„зҡ„ж·ұеәҰи§ЈжһҗпјҢдёҚд»…и®©еҲӣдҪңиҖ…зҗҶи§ЈеҸҷдәӢиғҢеҗҺзҡ„зҗҶи®әйҖ»иҫ‘пјҢжӣҙеё®еҠ©е…¶еңЁе®һи·өдёӯжүҫеҲ°еҸҜжү§иЎҢзҡ„ж–№жі•гҖӮйҖҡиҝҮз»“жһ„гҖҒдәәзү©гҖҒиҠӮеҘҸдёҺж–№жі•и®әзҡ„зі»з»ҹжўізҗҶпјҢеҲӣдҪңиҖ…иғҪеӨҹжҺҢжҸЎжӣҙеҠ жҲҗзҶҹзҡ„еҲӣдҪңжҖқз»ҙдҪ“зі»гҖӮ

еҸӘжңүеңЁдёҚж–ӯе®һи·өдёҺеҸҚжҖқдёӯпјҢеҲӣдҪңиҖ…жүҚиғҪзңҹжӯЈи®©ж•…дәӢз„•еҸ‘з”ҹе‘ҪпјҢдҪҝеү§жң¬ж—ўе…·з»“жһ„зҡ„зҙ§еҜҶжҖ§пјҢд№ҹе…·жғ…ж„ҹзҡ„ж·ұеәҰпјҢд»ҺиҖҢеҲӣдҪңеҮәиғҪеӨҹз©ҝйҖҸи§Ӯдј—еҝғзҒөзҡ„дҪңе“ҒгҖӮ